心理的な防具で無駄遣いを回避

現代の日本ではさまざまなモノやサービスが溢れている。国内だけで無く、世界中のモノを指先でポチッとしただけで玄関まで届けてくれる。とても豊かで便利なようだが、私たちは本当に自分の意思で購入を選択できているのだろうか?

人間が「あれが欲しい!」と物欲を持つには、まずそのモノの存在を認識しなければならない。携帯電話どころか固定電話すらなかった江戸時代の人が、「スマホでオンラインゲームしたい」とは思うはずもない。現代人は周りの人間が使っているのを見たり、CMでゲームの存在を知ったからこそ、「スマホ&ゲームの組み合わせ→楽しそう→やってみたい」と欲望が発生する。

誰かにモノを買って欲しい場合には、まずはその存在を人々に周知させる必要がある。これが各企業が高い広告費を払ってでもCMを流す理由の一つになる。

企業はあの手この手で我々に物欲を掻き立てさせる戦略を立ててくる。ものすごく欲しくなって、つい衝動買いしてしまったけどすぐに飽きてしまった。冷静に考えたら不要だったことは一度や二度ではないだろう。

手品のタネを知っていれば驚かなくなるように、企業が巧みに使用する行動心理学を知れば物欲も冷めるかもしれない。ここではいくつかの例を紹介しよう。

ザイアンス効果

単純接触効果とも呼ばれ、単なる接触の繰り返しにより、その対象への好感度が高まるというもの。最初に見た時は「何だこれ?」「怪しいな〜」と思ったりしたものでも、CMや広告を繰り返し目にする事で警戒心が薄れて、購入検討へのハードルが下がるそうだ。

似たような効果でサブリミナル効果があるが、違いとしては繰り返し刺激を受けたことについて意識できることにある。無意識下で洗脳のように刷り込まれるサブリミナルとは違い、「最近これよく見るな〜」と自分が頻繁に刺激を受けていることを認識できる。とは言えこちらが興味のないものでも、バンバン流れてくるCMを繰り返し見てしまうだけで「ちょっとイイかも?」なんて思わせてしまう企業の意図がわかると怖い。本当に欲しい、必要なモノであれば一目見ただけで購入を検討するはず。わざわざ好きでもないモノを企業の戦略に乗っかって無駄遣いしないように、意識してCM・広告を遠ざける必要がある。

損失回避性

人間は得よりも損失を避ける傾向の方が大きい。ギャンブルで1万円儲けた時の喜びと、逆に1万円損した時の惨めさは同じではない。同じ金額でも損した時の方が1.5~2.5倍強い感情の起伏が現れるという。

各企業はこの心理を利用して「買わなきゃ損ですよ〜」と自然にアプローチをかけてくる。代表的な例は期間限定セール。「今なら10%OFF」と言うCMを見れば、「今を逃したら10%分損する!」とナゾの不安を感じてしまう。その商品が本当に必要なモノかどうかよりも、10%OFFの機会を逃すという損を恐れる感情が上回って冷静な判断ができなくなってしまうというわけだ。

他にも「数量限定」「残りわずか!」なども購入できないリスクを恐れてしまい、じっくり検討する間もなく購入ボタンを押すことになってしまいかねない。

行為の返報性

人は相手から何かを受け取った時に、何かお返しをしなければ申し訳ないと思ってしまう。最近は近所のスーパーでは見かけなくなったが、某外資系倉庫型の食品売り場では今でも頻繁に行われている。「タダでもらったのに何も買わないのは悪いな」と後ろめたさから、ついつい買ってしまうのが人の心理である。売り場の周りは子ども連れを中心に人だかりができて、カートの中にその商品を入れている人もチラホラ見かける。

先日、ポストに入ってたチラシをゴミ袋に入れている際に、ある住宅展示場のイベントがふと目に留まった。

「予約来場でQUOカード2万円」

「福袋プレゼント。お子様にはポケモンカードとお菓子つかみ取り」

「一等5万円の旅行券など豪華賞品のおみくじ」

購入特典ではなく、見に行っただけで少なくとも2万円は確定の豪華プレゼントのラインナップ。企業側は当然だが慈善活動でプレゼントを用意しているのではなく、客寄せとアンケートでの情報収集を目的としているのだろう。中にはプレゼント目的の猛者も現れるだろうが、そんなことはプロの営業からすれば想定内。とりあえず見込み客を呼び寄せて、購入を本気で検討し始めたホットな客に「好意の返報性」で他社に流れないように見えない鎖をかける。家だけでなく車などの、1つ売れたら利益が大きいモノのほか、スマホやウォーターサーバーの様な継続して収益が見込めるサービスにも高価なプレゼントを餌にした戦法が多く使われている。冷静に考えると、ばら撒きしても回収できるだけの利益を販売価格に上乗せしていることに気がつくはずだ。

「来プレもらったくらいで家や車なんか買わないよ」と思うかもしれないが、昔から「タダより怖いものはない」と言われるのには理由がある。効果があるから企業はやるのだ。

現状維持バイアス

まるで慣性の法則のように、変化を恐れて現状のままでいようとする心理で、いわゆるサブスクリプションのサービスで利用されている。定期購入のサービスは古くは新聞・雑誌などがあるが、現代は音楽・動画配信サービスのほかに食品までありとあらゆるものが対象になっている。通信費も生活必需品として定期的にそのサービスを購入している。

実際、大手3大キャリアと契約していた時は、毎月の通信費の高さに気付きつつも「格安SIMは電波が悪いかも…」などと言い訳して、乗り換えタイミングをズルズル伸ばしていた。よほどの決意と勢いでもない限り、今のままでいいと思う呪縛からは逃れるのは難しい。

サブスクと相性バツグンのクレジットカードや引落で支払いをしている場合は、さらに現状維持からの脱却ハードルが上がる。毎回支払い手続きを行なっていれば、面倒くさくなったり、サービス継続をやめるか検討する余地もある。しかしクレカ払いならサービス利用していなくても勝手に支払いが完了し、その後も契約が続くから恐ろしい。

また、損失回避性とも相まって「続けないと損するかも⁈」と思ってしまい、さらに沼にはまる危険性がある。冷静に考えたら再びサービスを利用したくなったら再契約すればいいだけのこと。それなのに再契約時のわずかな入会金やポイントを気にしているうちに、だんだん面倒になってきて

「今度検討しよう・・」となってしまう。

シャルパンティエ効果

「1粒でレモン100個分のビタミンC!!」と商品パッケージに書いてあると、何となくスゴそうな気がしないだろうか?イメージ的にレモンはビタミンCが多そうなので、

「1粒で100個分も取れるなんて」と思ってしまいがち。

しかし実際にはビタミンC含有量ランキングではアセロラがダントツ1位。味付けのりにすら負けて36位となっている。果実類のランキングでも9位。酸っぱいレモンを我慢してかじるより、キウイを食べたほうが甘くて食べやすいのではないだろうか?

他には「タウリン1000mg配合」など、単位を小さくして数字を大きく見せかける方法もある。同じ含有量なのだが、「タウリン1g配合」では数字が小さすぎてショボく見えてしまうだろう。割引の札にも注意が必要だ。「30%OFF。レジで更に20%OFF!!」といった場合、パっと見は50%OFFになったように思えるが、実際は44%OFFになる。

このように視覚や記憶・イメージなどに基づいた錯覚を利用した手法をシャルパンティエ効果という。ジムの年会費が60000円とHPに書いてあると「1年で6万か・・・。6万円はキツイな?」と思ってしまうが、月額5000円とあれば「5千円くらいならいけるな?」と印象が変わってくる。

家や車、家電などの高額な商品の場合「月々たった○○万円!!」などと言われてしまうと、最終的に支払った金額は同じ、それどころかローンを組んで金利まで取られるのにお得感すら感じてしまう。

無駄使い防止思考を身につける

「CM・広告が流れる媒体を極力さける。情報を冷静に、感情ではなく数字で判断する。」

企業のさまざまな心理戦略が分かったことで、無防備状態で物欲をあおりまくられることは回避しやすくなったと思う。それでも物欲が湧いてしまった場合は、更なる無駄使い防止思考でフィルターをかける。

一旦保留して再検討する

その場ですぐ購入、すぐにポチるのではなく、最低でも一晩時間を置いてから再検討する。

一晩で気が変わるようなモノならそもそも要らない。購入しなくても代替えできるアイデアが浮かぶことだってある。「何度も店に行くのが面倒」と言った場合もあるかもしれないが、今どきネットで大半のモノが買える。こんな時こそ文明を味方につけよう。

購入するのにどれだけ働く必要があるか考える

1万円の靴を買いたくなったら「いくら稼げば買えるのか」を考えてみる。我々は会社から給与を振り込まれる前に、税金やら社会保険やらで約20%天引きされている。手取りが20万円だとしたら、0.8で割り戻してみると25万円になる。25万円分働いて20%を天引きされて20万円が手元に残る計算だ。同じように1万円の靴を0.8で割り戻すと12500円になる。1万円の品は12500円分働かないと手に入らない計算になる。

1万円が1.25万円だと2500円の差なのでインパクトが小さいが、これが300万円の車ならどうだろうか?0.8で割り戻すと375万円になる。会社員で時給換算すると2000円なのであれば、375万円を稼ぐには1875時間。8時間/日の労働で約234日分の労働になる。

「これのために234日も働くのか・・・」と思ったのであれば諦めたほうが無難だ。

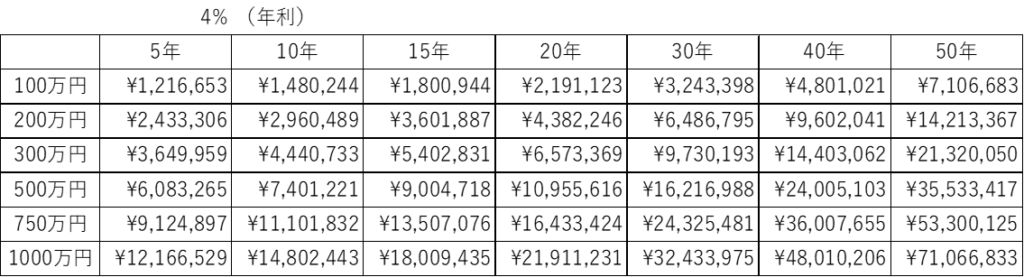

投資にまわしたら将来いくらになるか考える

購入を見送り、そのお金を投資に回したとしたら将来いくらになるのか?先ほどの車の例で、ランニングコストは考えずに購入費用だけで考えてみよう。

300万円を年利4%で複利運用した場合、10年で約444万円、20年で657万円になる。

300万円の新車を諦めて、100万円で中古車を購入したとしよう。浮いた200万円は5年で約243万円、10年で296万円になる。どうしてもいい車に乗りたいのなら今度こそ購入してもいいだろうし、別にそこまで興味がないのなら豪華な旅行に行ってもいい。20~30年後の老後の楽しみに取っておくのも悪くはない。ただ我慢するだけではなくて、選択肢を増やして考えると未来にもいい結果が残せるかもしれない。

少額のモノの場合は、購入金額の倍を準備して半分を投資に回すのも手である。5万円の家電を買う際に、同じく5万円分の株式などをスポット購入するルールを設けていれば、購入自体のハードルも上がるし未来にもお金を残せる。

まとめ

仕事が楽しくてしょうがない、お金を払ってでも働きたい人は別だが、私を含め大半の方がそうではないはずだ。幸福に満たされた時間を過ごすことが人生の目的ならば、言葉は悪いかも知れないが

「楽しいと思えない仕事時間は死んだ時間」

と言っても差し支えないのではないだろうか?つまりお金を稼ぐために寿命を捧げていることになる。もちろん、仕事の全てが嫌なわけではなく、目標達成で充実感を味わったりする良い面もあるだろう。でもだからと言って「働かなくても生活費に困らない」のであれば、自由な時間を過ごしたい。

お金≒時間≒命と考えると決して無駄使いを軽視できない。1日8時間労働の会社員で時給換算2000円の人は大切な自分の1日を16000円で売っていることになる。12800円の無駄使いは0.8で割り戻すと16000円となり、自分の寿命1日を失ったことと同じになる。

ただし、「お金を使うこと」を恐れてはいけない。

先にも述べた通り、無駄なお金になってしまったら寿命を失ったことと同義と言えるが、お金を使ったことで幸福になれたのなら人生の目的を果たしていることになる。お金は幸せを手に入れるチケットであることも決して忘れてはならない。ここまでに説明した無駄使い防止の思考やルールを乗り越えて、それでも欲しいと思えるものは買うべきだ。きっとあなたを幸せにしてくれる。

また、心理戦を仕掛けてくる企業を決して悪く言うつもりはない。この資本主義社会では、様々な戦略をもって営業活動をし、ライバル企業と切磋琢磨することで技術やサービスが進化してきた。企業努力のおかげで豊かな生活が送れているのだ。むしろ思考停止で考えることを放棄した消費者が企業の戦略をとやかく言うのは的が外れている。騙されるほうが悪いとまでは言わないが、騙された自分にも勉強や判断力の不足があったことを反省する必要がある。

自分は変えられるが他人は変えられない。決して変えられない他人を変えようとする他責思考では何も進まない。自分のできる事、自分の影響力の及ぶ範囲を少しづつでも着実に変えていこう。

コメント